Bourgogne viennoise

Ne doit pas être confondu avec Royaume de Provence.

814–1142

| Statut | Commandement militaire

|

|---|---|

| Capitale | Vienne |

| Religion | Catholicisme |

| vers 814 | Création |

|---|---|

| 843 | Traité de Verdun, fin du royaume de Bourgogne, division en deux du territoire |

| 855 | Création du Royaume de Bourgogne-Provence |

| 933 | Création du Second Royaume de Bourgogne |

| 1142 | Création du Dauphiné de Viennois |

Entités précédentes :

- Premier royaume de Bourgogne

Entités suivantes :

Royaume d'Arles

Royaume d'Arles

- Comté de Forez (1167)

Comté de Forez (1167)

- Lyonnais (1312)

Lyonnais (1312)

- Dauphiné de Viennois (1142)

Dauphiné de Viennois (1142)

- Comté de Savoie

Comté de Savoie

modifier - modifier le code - voir Wikidata (aide)

La Bourgogne cisjurane appelée aussi Bourgogne viennoise ou Bourgogne rhodanienne ou plus rarement Bourgogne lyonnaise est l'une des quatre divisions territoriales du premier royaume de Bourgogne, crées vers 814, caractéristiques de l'administration carolingienne. Son existence est la plus longue des 4 entités. Elle survit à la mort du royaume comme entité administrative dans la Francie médiane, puis dans le royaume de Provence et enfin dans le royaume d'Arles. La création du Dauphiné de Viennois vers 1142 met fin de fait, à cette entité administrative. Sa capitale était Vienne[1].

Limites géographiques

La Bourgogne cisjurane incluait[2]:

- Le Bugey

- Le Lyonnais

- Le Forez

- Les 3/4 sud de la Bresse

- Le Beaujolais

- La Maurienne

- Le Savoie propre

- Le Grésivaudan

- La Tarantaise

- Le Briançonnais

Aux Origines: le royaume des Burgondes

Le royaume des Burgondes (Regnum Burgundionum), doit son nom au peuple burgonde, venu s’installer en 443 sur les bords du lac Léman en Sapaudie. Gondebaud (mort en 516) et son fils Sigismond (roi en 516-523) sont les souverains les plus marquants de ce royaume. À son apogée, ce royaume occupa un espace considérable : il trouvait ses limites, au nord à Langres, au midi Marseille voire même Perpignan en 508. À l’ouest il s'étendait jusqu’à Gien, et au nord-est jusque sur les bords du lac de Constance. Son existence fut éphémère : de 444 à 534. Les visées franques de Clovis Ier, en 500 ou 501, furent poursuivies par ses fils, Clodomir, roi d'Orléans, lors de plusieurs campagnes militaires qui se sont déroulées entre 532 et 534, Childebert, roi de Paris, et Clotaire, roi de Soissons, qui finissent par mettre un terme au Royaume burgonde.

La futur Bourgogne franque est conquise par les Burgondes vers 476. Mais sous les Burgondes, il n'y a pas encore la partie champenoise ni le Sénonais qui seront adjointe plus tard sous le premier royaume de Bourgogne. En 501 L'Auxerois est conquis par les Francs et détaché du reste de la futur Bourgogne. Elle n'y retournera qu'en 534.

Le royaume de Bourgogne

Les Mérovingiens intègrent le Royaume burgonde aux différents royaumes mérovingiens mais lui conservent son individualité. Ses frontières sont néanmoins élargies[3]. Lui sont adjoint:les futurs provinces de l'Orléanais, du Berry, le Senonais, la moitié ouest du Bourbonnais, l'actuel département de l'Aube avec Troyes, le sud et l'est de l'actuelle Ile de France[4]. La Provence est également ajoutée mais sans le secteur d'Aix en Provence, dévolue à Sigebert[5],[6].

La Burgondie apparaît toujours comme une entité géopolitique, au même titre que la Neustrie et l'Austrasie, les Mérovingiens y installent un roi dont les plus connus furent Gontran, et Dagobert. Si la capitale du royaume demeure à Orléans jusqu'au début du VIIIe siècle, c’est à Chalon-sur-Saône, mieux situé, que Gontran et les souverains suivants résideront le plus souvent[7]

Le royaume de Bourgogne cesse d'apparaître en tant qu’entité géopolitique avec les Carolingiens et va se rétrécir. Elle perd quasiment toutes les adjonctions des mérovingiens, plus la Suisse alémanique. Des ajouts du VIe siècle, seuls les secteurs de Troyes et de Sens restent encore bourguignons.

Le vaste territoire de l’ancien regnum Burgundiæ est réparti par Charles Martel en quatre commandements, ayant chacun son gouverneur :

- une Bourgogne provençale ou Arlesienne, (Provence, Vivarais, Hautes-Alpes et Drôme)

- une Bourgogne cisjurane ou viennoise, (Du Forez au Grésivaudan)

- une Bourgogne transjurane (De la Haute Savoie au comté de Bourgogne)

- une Bourgogne franque[8]. (De Moulins à Troyes, futur duché de Bourgogne)

Les partages successifs du royaume entre les héritiers détruisent l'unité de la monarchie que Charlemagne et ses aïeux avaient construite. Le traité de Verdun met fin à l'unité de l'empire de Charlemagne et achève l'existence ce premier royaume de Bourgogne. La mutilation que le traité fait subir à la Bourgogne donne naissance, à l’ouest de la Saône, à la Bourgogne franque[9] qui va aboutir au duché de Bourgogne, et à l’est et au sud de cette rivière, à une Bourgogne impériale, lot de l’empereur Lothaire dont le territoire formera le royaume d'Arles.

Le système carolingien

En l’an 800, Charlemagne instaure un ordre nouveau où dignitaires laïcs et évêques doivent être soumis au pouvoir central[10]. Le fonctionnaire impérial ou comte palatin est doté d’amples pouvoirs administratifs sur un pagus, terme qui désigne une subdivision d'anciens territoires héritée de l'occupation romaine.

Si l'Église maintient l'unicité de ses diocèses, les anciennes civitas se retrouvent alors partagées entre plusieurs comtes régnant parfois sur plusieurs pagi qui peuvent eux-mêmes être redivisés en plus petites entités : centaine, vicairie et ban. Le pays de Bourgogne se retrouve aussi divisé en pagi gouvernés par des comtes ou évêques.

Les pagi de la Bourgogne cisjurane

- La liste alphabétique qui suit ne concerne que la Bourgogne cisjurane à l'exclusion de la Bourgogne franque, située au nord de la précédente, de la Bourgogne arlésienne au sud et de la Bourgogne alémanique à l'est.

- Le Beaujolais ou pagus Bellojocensis[11] qui faisait partie sous les Gaulois du pays des Ségusiens est partagé sous l'empire romain entre les cités de Lyon et de Mâcon. Puis il est conquis par Boson aux descendants de Charlemagne et incorporé à son royaume de Provence. A la mort de ce dernier il revient au royaume de France et au IXe siècle c'est une baronnie qui dépend de Guillaume le Pieux, comte du Lyonnais et du Forez, mort en 900 dont la capitale est l’agglomération de Beaujeu. Son successeur Bérard de Beaujeu est le premier à porter le titre de sire de Beaujeu et cette première maison s'éteint en 1265 avec Guichard V. Le territoire comportait plusieurs pagi.

- Le Brionnais ou pagus Briennensis[12] doit son nom à Brienne ou Brionne, ville aujourd’hui réduite au village de Briant, à deux lieues au nord de Semur. Une charte de l'Cluny de l'an 1050 fait part du don à l'abbaye par un certain Artaud et sa sœur Eldeburga de l'église de Varenne-l'Arconce et une partie de la forêt de la Chassagne (Cassania) sises « in episcopatu Augustodunensi, in pago Briennensi»[13]. Son accès est défendu par le pagus Dunensis et sa forteresse de Dun-le-Roi rasée en 1180 par les armées royales venues soutenir l'abbaye de Cluny en proie aux exactions des comtes de Dun.

- Le Briançonnais ou pagus Briantinus traversé par plusieurs voies romaines dont la voie Domitienne qui emprunte le Montgenèvre est intégré à la province romaine impériale des Alpes cottiennes. Il passe en l'an 297 dans la province romaine des Alpes Maritimes dont la capitale est Embrun. La mention la plus ancienne du pagus se trouve en 739 dans le testament d'Abbon. Composé des cantons de Briançon, du Monestier, d'Aiguilles, de l'Argentière et de quelques vallées des Alpes italiennes il devient au XIe siècle principauté du Briançonnais avec les comtes d'Albon[14]. Rattaché à l'évêché de Saint-Jean-de-Maurienne au VIe siècle il dépend alors administrativement de la Bourgogne[15]. Il semble qu'une partie du territoire soit restée sous domination de cet évêché jusqu'au XIe siècle. Abbon devient patrice de Viennoise en 722 puis patrice de Provence. Ses possessions comprennent le Briançonnais dont il lègue une partie à l'abbaye de la Novalaise. À la suite du traité de Verdun en 843, le Briançonnais revient à la Francie médiane de Lothaire Ier puis passe dans le Saint-Empire romain germanique où il est partiellement intégré au Dauphiné de Viennois alors que l'empereur Conrad le rattache à l'archevêché d'Embrun.

- Le Bugey ou pagus bellicensis a pour capitale Belley dont le nom serait lié à la déesse Bellone ou au guerrier Bellinus. Occupé par l'Empire romain en 58 av. J.-C. il bénéficie de sa situation géographique privilégiée entre la péninsule italienne et Lugdunum capitale des Gaules, d'autre part[16]. Vers l'an 450, les Burgondes l’envahissent et en prennent possession. Le territoire appartient ainsi au royaume de Bourgogne entre les Ve et Xe siècles. Son premier évêque attesté est Vincentius signataire des actes du concile de Paris en 555. Au VIe siècle, il est fait mention de Belley en tant que capitale du pagus Bellicensis qui s’étend jusqu’au mont du Chat et aux gorges de Chailles alors que le diocèse est créé et que de grandes abbayes bénédictines telles celles de Nantua, Saint-Rambert, Ambronay ou Saint-Benoît s'établissent dans les vallées. À la fin du Xe siècle la ville appartient au Saint Empire romain germanique mais à partir du XIe siècle le Bugey tombe sous la suzeraineté des comtes de Savoie. Afin de contrebalancer leur influence l'empereur Frédéric Barberousse institue Anthelme de Chignin, évêque de Belley et ses successeurs seigneurs de leur ville et princes du Saint-Empire romain germanique en 1175. Ils possèdent au XIIIe siècle le seigneurie de Lutrin[17].

- Le Forez ou pagus Forensis est le territoire du peuple libre des Ségusiaves[18] qui s’étend jusqu’à la Saône sous Auguste. Autour de l'an mil, le comté de Forez désignait un ensemble de territoires ayant relevé de l'ancien royaume de Provence et concédées par le roi Raoul de France au royaume de Bourgogne de Conrad le Pacifique vers 943. Le Forez était alors situé aux marges des royaumes de Bourgogne et de France. Le premier comte palatin connu est Australdus, un proche de Pépin[19]. Puis Bertmund[20]est mentionné comme comte et préfet de la province de Lyon de 818 à 829[21]. En 843, lors du traité de Verdun, Vienne et Lyon reviennent à la Francie médiane de Lothaire qui les confie au comte-marquis Girart de Roussillon[22]. En 855, lors du traité de Prüm, l'ensemble comtal lyonnais-viennois (dit « duché de Lyon », Ducatus Lugdunensis) intègre le royaume de Bourgogne de Charles de Provence. À la mort de Charles en 863, Girard prend le parti de Lothaire II contre Charles le chauve et lui conserve le duché. À la mort de Lothaire son royaume est redivisé entre ses oncles par le traité de Meerssen qui attribue Vienne et Lyon à Charles II le Chauve. Girart de Roussillon se rebelle contre Charles le Chauve qui le destitue pour remettre le duché à Boson de Provence. Le Forez intègre le royaume du Bourgogne lors du mariage de Mathilde de France avec Conrad de Bourgogne. Outre le pagus Forensis, le pays segusiave comportait le pagus Jarensis(pays de Jarez), le pagus Condatensis (pays du confluent) et le pagus Rodonensis (pays de Roanne) qui est absorbé au cours du XIIe siècle.

- Le Grésivaudan est un ancien bailliage du Dauphiné situé entre la chaîne de Belledonne et le massif de la Chartreuse. Jadis territoire des tribus allobroges des Segovellaunes, Voconces et Tricastins, Grenoble dont l'existence est attestée dès 43 av. J.-C. en devint la ville principale. Au départ simple vicus gaulois du nom de Cularo situé à la traversée de l'Isère par la voie romaine entre Vienne et l'Italie par le Montgenèvre, elle est fortifiée sous Dioclétien et Maximien entre 284 et 293 puis accède au rang de chef-lieu de cité en 379. Un évêché avec à sa tête l'évêque Domnin est attesté en 381[23] alors que la bourgade prend le nom de Gratianopolis en l'honneur de l'empereur romain Gratien (Flavius Gratianus en latin). Au XIe siècle les comtes d’Albon la choisissent pour capitale afin de garantir leur autorité à la fois sur le Bas et le Haut-Dauphiné. Grenoble se retrouva alors capitale d’un État indépendant au sein du Saint-Empire romain germanique.

- Le Lyonnais ou pagus Lugdunensis repose sur une très forte infra-structure gallo-romaine. Sous les carolingiens, après Australdus, fidèle compagnon de Pépin le Bref mentionné comme comte du Lyonnais dans le testament du patrice Abbon[19], Bertmund[20] cumule de 818 à 829 les responsabilités civiles à Lyon et militaires en Bourgogne s'adjoint les services d'un vicomte[21]. En 843, avec le traité de Verdun, Vienne et Lyon intègrent la Francie médiane de Lothaire qui confie la région à son comte-marquis Girart de Roussillon. En 855, lors du traité de Prüm, le duché de Lyon est intégré au royaume de Bourgogne de Charles de Provence. À la mort de Charles en 863, Girard prend le parti de Lothaire II contre Charles le chauve et parvient à lui conserver le duché. À la mort de Lothaire II son royaume est divisé entre ses oncles par le traité de Meerssen (870) qui attribue Vienne et Lyon à Charles II le Chauve. Girart de Roussillon se rebelle et le roi le destitue au profit de Boson de Provence. Vers 1070-1080, la réforme grégorienne qui consacre la séparation episcopatus/comitatus, contraint les comtes de Lyon à se replier sur le Forez et Montbrison et à prendre le titre de comtes de Forez. Le conflit prend fin sur intervention du pape Alexandre III et de Louis VII qui rétablissent le comte dans ses droits en 1167.

- La basse Maurienne est le territoire des Médulles[24] alors que la haute Maurienne est celui des Graiocèles dont le chef-lieu d'Ocellum semble être la commune d'Aussois. En -16, l'ensemble de la vallée est intégrée aux Alpes Cottiennes avec pour capitale Suse et Cottius pour préfet[25]. Au VIe siècle, le roi de Bourgogne Gontran érige la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne qui prend rang d'évêché puis il soustrait la vallée à l'autorité de l'évêque de Turin et prend le contrôle de celles de Suse et de Briançon pour contrôler les limites entre son royaume et les territoires lombards de la plaine du Pô. Ensuite Charlemagne divise son territoire en comtés, dont celui de Maurienne, donné lors du Traité de Verdun (843) à Lothaire jusqu'à son incorporation à la Burgondie septentrionale. Au milieu du Xe siècle, Hugues d'Arles établit des Sarrasins dans la vallée de l'Arc pour la prévenir de toute invasion de son rival Bérenger. Une partie de ceux-ci s'installe définitivement dans la région[26]. À partir du XIe siècle, le contrôle de la vallée est partagé entre l'évêque de Saint-Jean-de-Maurienne et la famille des Humbertiens. Son premier représentant est Humbert, parent de la reine de Bourgogne Ermengarde, qui détient plusieurs fiefs dans la région et obtient le titre de comte en Maurienne vers 1045[27]. Le pouvoir s’exerce alors depuis les châteaux de Charbonnières et d'Hermillon. La Maurienne est devenue le berceau la famille à l'origine du comté de Savoie.

- La Savoie ou pagus Saboia est le territoire des Allobroges, Ceutrons, Graiocèles ou encore Médulles avant l'intervention romaine qui en fait la Sapaudia au IIe siècle av J.C. En 443, celle-ci est concédée aux Burgondes[28] dont le royaume établi aux Ve et VIe siècles ne résiste pas aux Mérovingiens puis aux Carolingiens qui interviennent dans la région à partir du VIIIe siècle. La Sapaudia définie à la succession de Charlemagne va du Mâconnais et du Lyonnais à l'ouest, à la Tarentaise et la Maurienne à l'est et au sud. Elle comprend le futur comté de Savoie, l'évêché de Belley, le Bugey septentrional, le Valromey et le Chablais. Vers 880, sa partie nord relève du second royaume de Bourgogne et le sud du Royaume d'Arles[29]. En 888 elle revient entièrement à Rodolphe III de Bourgogne mais est divisée en plusieurs pagi sauf la partie méridionale devenue le comté de Grenoble qui passe définitivement au royaume de France. La Sapaudia n'est plus que la province de Savoie Propre, futur comté de Savoie ou pagus Savogensis limitée aux territoires d'Aix-les-Bains, de Chambéry, de Montmélian et de La Rochette. Six actes le mentionnent entre la fin du Xe siècle et 1036[30]. Toutefois, le territoire est déjà cité en 739 dans le testament du patrice Abbon, puis en 806 dans Divisio imperii de Charlemagne[31] où la vaste Saboia carolingienne se confond avec le petit pagus du XIe siècle.

- La Tarentaise ou pagus Tarentasia est le territoire des Ceutrons implantés aussi dans le Beaufortain et les hautes-vallées de l'Arve[32]. En -25 le pays est définitivement soumis par les Romains et organisé en province des Alpes grecques dont Axima (aujourd'hui Aime) devient la première capitale. Elle est remplacée vers la fin du IIIe siècle par Darantasia qui devient la capitale de la nouvelle province traversée par la voie romaine de Mediolanum (Milan) à Vienna (Vienne) en suivant le cours de l'Isère. Vers la fin du IIIe siècle, Darantasia remplace Axima comme capitale. À partir de 443, alors que les Burgondes sont autorisés à s'installer en Sapaudia par Aetius la vallée connaît les débuts de la christianisation. La première mention du diocèse de Tarentaise est une lettre du pape Léon Ier, de mai 450. Vers la fin du VIIIe siècle, ce diocèse devient un archevêché dont le titulaire a juridiction sur les évêques d’Aoste et de Sion. En l'an 996, Aymon Ier obtient la souveraineté du territoire avec la charte de Rodolphe III[33]. Le diocèse se compose des territoires situés entre Cléry (dans la Combe de Savoie) et Laval de Tignes (devenue Val d'Isère) ainsi que de Marthod (à l'aval de Ugine) à Pralognan. Selon une délimitation du XIIe siècle le comté s'étendait sur la vallée de l'Isère du castrum de Conflans à l'étroit du Siaix, les vallées (des Belleville et de Bozel) débouchant sur Moûtiers et le Beaufortain. La Haute-Tarentaise et les seigneuries d'Aigueblanche et de Salins en sont exclues. Vers 1082 l'archevêque Heraclius doit en appeler à l'Empereur pour régler ses différends avec le vicomte Aimery de Briançon qui en sort vaincu[34]. Lors de l'extinction de la branche aînée des Briançon, en 1254, les seigneurs d'Aigueblanche-Briançon, Gontier et Aymeric, s'emparent de la forteresse du Pas de Briançon. Au XIVe siècle la seigneurerie qui relève jusqu'en 1279 de la famille de Briançon passe par mariage à la Montmayeur[35] apparue vers le Xe siècle avec le titre de vicomte de Tarentaise octroyé par les comtes de Savoie ou par l'Empereur Henri[36].

- Le Viennois ou pagus Viennensisest le territoire des Allobroges avec Vienne pour capitale. À partir de -121 il est intégré à la Gaule transalpine puis narbonnaise en -70. Aux débuts duIer siècle il devient la civitas de Vienne qui va du lac Léman au confluent de l'Isère et du Drac. Vers 297 la Gaule est partagée sous Dioclétien en quinze provinces formant deux diocèses : les Gaules et Vienne qui supplante ainsi Lyon. À la fin du IVe siècle les cités placées sous sa juridiction sont : Genève, Valence, Die, Viviers, Saint-Paul, Vaison, Orange, Cavaillon, Avignon, Arles et Marseille. Puis le préfet de Trèves, menacé par les barbares, se réfugie à Arles autour de l'an 400. C'est l'éclipse de Vienne qui cesse d'être métropole et archevêché, perd pour un temps une partie de son territoire au profit de Grenoble et Genève et se limite à l'avant-pays alpin et la vallée du Rhône. Vers 450, le pape lui redonne suprématie sur tous les diocèses de l'arc alpin, puis Gui de Bourgogne, archevêque de Vienne du XIIe siècle, devenu pape sous le nom de Calixte II, lui accorde la primatie sur sept provinces ecclésiastiques : Vienne, Bourges, Bordeaux, Auch, Narbonne, Aix et Embrun. Dans la deuxième moitié du VIIIe siècle Charlemagne divise le Royaume de Bourgogne (534-843) en quatre commandements : Bourgogne d'Arles, Bourgogne de Vienne, Bourgogne franque et Bourgogne alémanique. Au sein du second Vienne possède son propre pagus, le pagus Viennensis qui devient à partir de 844 le comté de Vienne dont Girart est nommé comte, régent et tuteur de Charles de Provence. À partir de 870 Girard entre en disgrâce et doit se retirer avec sa femme en Avignon où ils meurent peu après[37]. Le comté passe à Boson dont le roi Charles épouse la sœur Richilde. Après la mort de Boson en 887 c’est Hugues d'Arles, régent de Louis l'Aveugle qui prend le titre avant d'être élu roi d'Italie en 926. Le roi de France Raoul de Bourgogne remet alors le comté à son fils Charles-Constantin. À la mort de celui-ci en 962, le titre de comte reste vacant jusqu'aux débuts du XIe siècle alors qu’apparaissent des querelles entre les comtes d'Albon, l'archevêque de Vienne et les comtes de Mâcon sur la question des droits sur la ville de Vienne. Celle-ci reste sous la suzeraineté des comtes de Mâcon et de l'archevêque, seul suzerain de Vienne jusqu' en 1450 où le comte-archevêque Jean de Poitiers reconnait lors du traité de Moras le dauphin comme suzerain de la ville.

Les partages de la Francie à la fin du IXe siècle

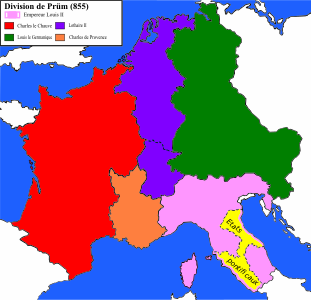

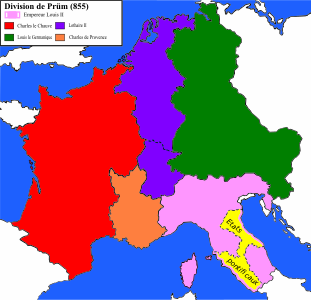

Après le décès de Lothaire le à Prüm[38] et le premier partage de son royaume la Bourgogne se trouve redivisée trois fois en quatre décennies.

-

Traité de Verdun (843).

Traité de Verdun (843). -

Traité de Prüm (855).

Traité de Prüm (855). -

Traité de Meerssen (870).

Traité de Meerssen (870). -

Traité de Ribemont (880).

Traité de Ribemont (880).

Les partages de la Bourgogne

-

Le duché de Bourgogne (en marron) dans la Bourgogne du Xe siècle

Le duché de Bourgogne (en marron) dans la Bourgogne du Xe siècle -

Le duché (en vert) dans la Bourgogne du XIe siècle.

Le duché (en vert) dans la Bourgogne du XIe siècle.

Références

- ↑ Jean-Baptiste Melin, Histoire de l'Europe et de la France de 1270 à 1610: programme du 28 janvier 1890, A. Paris, (lire en ligne)

- ↑ Jan Dhondt, Etudes sur la naissance des Principautés territoriales en France: (IXe-Xe siècles), Editions des Régionalismes, (ISBN 978-2-8240-5284-7, lire en ligne)

- ↑ Statistique générale de la France, (lire en ligne)

- ↑ Gabriel Daniel, Histoire de France: depuis l'etablissement de la monarchie françoise dan les Gaules, dediée au Roy, Chez Joseph Derbaix, (lire en ligne)

- ↑ François Le Maire, Histoire et antiquités de la ville et duché d'Orléans... par M. François Le Maire, (lire en ligne)

- ↑ Jean Eugène Bimbenet, Histoire de la ville d'Orléans, H. Herluison, (lire en ligne)

- ↑ Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, Bulletin des sciences, physiques, médicales et d'agriculture d'Orléans, (lire en ligne)

- ↑ Joseph Calmette, Les Grands Ducs de Bourgogne, Albin Michel, coll. « Club des librairies de France », , 396 p., p. 15En raison de sa date de publication, cet ouvrage ne dispose pas d'isbnson demi-frère Childebrand devient gouverneur de la Bourgogne franque..

- ↑ Régine Le Jan, LA ROYAUTÉ ET LES ÉLITES DANS L’EUROPE CAROLINGIENNE (DU DÉBUT DU IXE AUX ENVIRONS DE 920), Lille, Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, , 530 p., p. 383

- ↑ « La Bourgogne », sur Lumiere-du-moyen-age (consulté le )

- ↑ Grand dictionnaire du XIX

- ↑ « Le pagus Briennensis : Petite histoire d'un vignoble (presque) oublié », sur peasandlove.fr (consulté le )

- ↑ Références historiques au Brionnais, le pagus Briennensis et le pagus Dunensis

- ↑ « < Le Briançonnais », sur cosmovisions.com (consulté le )

- ↑ Henri Onde 1941, p. 391-436.

- ↑ « Aperçu de l'histoire du Bugey », sur cc-belley-bas-bugey.com (consulté le )

- ↑ Jean Létanche 1907, p. 30.

- ↑ "Segusiavi liberi in quorum agro colonia Lugdunum" "les Segusiaves, libres, dans le territoire desquels est Lyon, colonie.", Pline, Naturalis Historia, Livre IV.

- ↑ a et b « Australdus », sur prosopographie.eu.

- ↑ a et b Michel Rubellin 2003, p. 171.

- ↑ a et b "Comes noster Bertmundus....Virum (seu vice comitum) pro se constituerit", Agobardi epist. III apud Bouquet, l, c. VI, 360.

- ↑ Bruno Galland 1990, p. 15.

- ↑ Bernard Rémy 2002, p. 35.

- ↑ Albert Tran et Max Josef Heller-Richoz 2008, p. 8-9.

- ↑ Aristide Béruard et al. 1998, p. 26.

- ↑ Philippe Sénac 1980, p. 57.

- ↑ Christian Guilleré et al. 2008, p. 223 et suiv..

- ↑ Christian Sorrel 2006, p. 98.

- ↑ René Poupardin, 1901, Le royaume de Provence, Paris, p. 33-35

- ↑ Christian Guilleré et al. 2008, p. 214-217.

- ↑ Christian Guilleré et al. 2008, p. 207-245.

- ↑ Roubert, 1961, p. 38 (lire en ligne)

- ↑ J. Luquet, E. Vasseur, « La charte de Rodolphe : le plus ancien document des archives de la Savoie, « Précepte de Rodolphe III, roi de Bourgogne, accordant le pouvoir comtal à l'archevêque de Tarentaise Amizon » », Conseil général de la Savoie - Archives départementales, (consulté en )

- ↑ Académie de la Val d'Isère, Recueil des mémoires et documents, Volume 2, 1868, p. 306.

- ↑ Comte Amédée de Foras, Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, vol. 1, Grenoble, Allier Frères, 1863-1966 (lire en ligne), p. 278.

- ↑ Bernard Bligny 1960, p. 138.

- ↑ P. Riche, Les Carolingiens, L'Histoire, no 71, oct. 1984, p. 79-80

- ↑ Généalogie de Lothaire Ier sur le site de la Fondation pour la généalogie médiévale.

Voir aussi

- Projet CBMA (Corpus Burgundiae Medii Aevi), « 7 cartes concernant les pagi bourguignons », extrait de Maurice Chaume, Les origines du duché de Bourgogne, sur cbma-project.eu/carto (consulté le ).

- Congrès scientifique de France : Trente-et-unième session tenue a Troyes au mois d'août 1864, Derache, (lire en ligne)

Portail du Dauphiné

Portail du Dauphiné  Portail de Vienne et sa région

Portail de Vienne et sa région  Portail du haut Moyen Âge

Portail du haut Moyen Âge  Portail du Bugey

Portail du Bugey  Portail de l'histoire de la Savoie

Portail de l'histoire de la Savoie  Portail de la métropole de Lyon

Portail de la métropole de Lyon  Portail de la Bresse

Portail de la Bresse  Portail du département de la Loire

Portail du département de la Loire  Portail de la Dombes

Portail de la Dombes