Méduses de Méditerranée

Les méduses de Méditerranée constituent un assemblage unique d'espèces de cnidaires pélagiques présentes dans le bassin quasi-fermé de la mer Méditerranée. En Méditerranée, les méduses au sens strict (classe des Scyphozoa) sont représentés par environ vingt espèces, auxquelles s'ajoutent des cuboméduses, hydroméduses et éventuellement des siphonophores (qui ne sont pas organisés morphologiquement dans une forme méduse), ainsi qu'un certain nombre d'autres animaux gélatineux qui ne leur sont pas apparentés.

L'espèce urticante Pelagia noctiluca est l'une des méduses les plus abondantes dans cette mer (avec celles du genre Aurelia, inoffensives), et sans doute la plus célèbre pour les pullulations auxquelles elle est sujette, et les nombreux désagréments que cela peut entraîner pour les usagers de la mer. Toutefois, la plupart des autres méduses scyphozoaires sont inoffensives, mais partagent la mauvaise réputation de leur congénère. Toutes participent activement à l'équilibre biologique de la Méditerranée, et constituent un maillon essentiel de la chaîne alimentaire.

Situation géographique

La mer Méditerranée est une mer quasi-fermée, séparée en quatre bassins principaux : le bassin occidental, la mer Adriatique, la Méditerranée centrale et le bassin oriental ou levantin — chacun étant à son tour subdivisé en mers secondaires. La Méditerranée est connue comme étant une mer très oligotrophe, c'est-à-dire pauvre en nutriments (et encore plus le bassin oriental) : seuls deux fleuves majeurs s'y jettent (le Rhône et le Nil), et son faible courant limite la circulation des nutriments, et en particulier des nitrates et des phosphates[1]. En conséquence, la quantité de phytoplancton y est assez faible, et l'écosystème pélagique moins dense que dans d'autres régions océaniques. Cela explique des disparités parfois importantes dans les populations de méduses.

Bordée par 23 pays méditerranéens où réside une population côtière de 150 millions d'habitants[note 1], la Méditerranée est la première destination touristique mondiale et l'une des principales voies de navigation commerciale de la planète, qui voit défiler un quart du trafic commercial et un tiers du trafic pétrolier mondiaux[2]. En conséquence, les pollutions et nuisances y sont très importantes, et le transport maritime accentue les risques d'invasions biologiques[3].

Généralités sur les « méduses »

Le terme « méduse » est un nom vernaculaire désignant les formes nageuses de nombreux groupes de cnidaires et qui s'opposent donc aux formes « polypes », sessiles (attachées au fond), telles que les coraux et anémones. Leur mode de vie les range dans la catégorie du zooplancton (animaux incapables de nager contre le courant), même si certaines peuvent être énormes. Ce sont des animaux gélatineux, organisé selon un plan rayonnant, dépourvus d'organes durs et généralement translucides. Ils s'organisent généralement en une ombrelle (qui contient la plupart des organes, généralement dupliqués selon le plan d'organisation rayonnant, donc le plus souvent en 4 ou 8), d'où descendent des filaments (qui contiennent les cellules chasseresses, les nématocystes) et parfois des bras (essentiellement chez les scyphozoaires). Ils sont dépourvus de squelette, de cerveau et de branchies mais, en réalité, leur structure peut être plus complexe qu'elle n'en a l'air, et certaines espèces peuvent même posséder des structures sensorielles très élaborées comme des ocelles (yeux rudimentaires), rassemblées au sein de rhopalies.

Les Scyphozoaires sont les « vraies méduses », avec un stade polype fixé très réduit et parfois absent, qui vivent dans les eaux salées, en haute mer ou dans les régions néritiques. Les Staurozoaires, les Cubozoaires et les Hydrozoaires, caractérisés par l'alternance successive de formes polypes (asexués) et de formes méduses (sexuées), sont également des espèces essentiellement marines à l'exception de l'ordre des Hydroida qui vit en eau douce.

Il existe environ 1 500 espèces de méduses répertoriées au début du XXIe siècle[4], dont seulement une minorité (182) sont des méduses « vraies » (scyphozoaires), la majorité des cnidaires pélagiques étant des hydroméduses, plus petites et de formes moins régulières[5]. La base de données TaxRef ne recense que 24 espèces de méduses scyphozoaires pour toute la France métropolitaine (Atlantique inclus)[6], et le site DORIS en compte 10 de relativement communes et observables sur la Méditerranée française seule, auxquelles il ajoute une cuboméduse et 22 hydrozoaires pélagiques[7]. En général, on compte environ 18 espèces de scyphoméduses, 15 hydroméduses et 1 cuboméduse (ainsi que 7 siphonophores, qui ne sont pas morphologiquement des méduses).

Un grand nombre d'autres animaux ont adopté une morphologie et un mode de vie similaires, comme les cténophores, sans faire partie des cnidaires pour autant, et ne devraient donc pas être appelés « méduses », même si la désignation anglaise de « jellyfish » les englobe tous.

Liste des espèces

Méduses au sens strict : Scyphoméduses (Scyphozoa)

Les Scyphoméduses (ou Acalèphes) sont les méduses « vraies », plus évoluées que les autres groupes. L'ombrelle est le plus souvent hémisphérique et sa musculature est bien développée (muscle coronal situé sous l’ombrelle). Les acalèphes sont généralement de grande taille et pélagiques. Elles appartiennent soit au plancton côtier, soit au plancton de haute mer. Les Acalèphes ont été répartis en trois ordres.

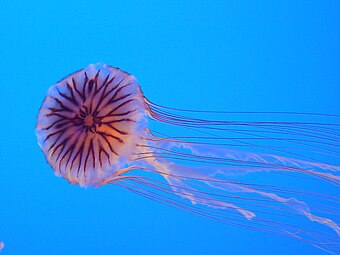

Séméostomes

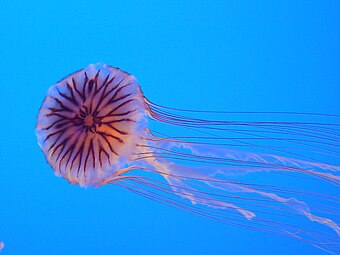

Les Séméostomes sont des méduses possédant des filaments urticants (mais pas toujours capables de percer un épiderme humain). Aurelia aurita est une méduse séméostome de grande taille bien connue en Europe, et relativement inoffensive. Pelagia noctiluca est une méduse séméostome très urticante de couleur rose (parfois appelée « méduse violette »), régulièrement sujette à de vastes invasions en Méditerranée.

- Drymonema dalmatinum

- Chrysaora hysoscella -- Méduse rayonnée

- Mawia benovici (anciennement Pelagia benovici)

- Pelagia noctiluca -- Pélagie ou méduse violette

- Aurelia aurita -- Aurélie

- Aurelia coerulea -- Aurélie de Méditerranée

- Aurelia solida

- Discomedusa lobata -- Discoméduse

-

Dessin de Drymonema dalmatinum

Dessin de Drymonema dalmatinum -

-

-

-

Aurelia coerulea

Aurelia coerulea

Rhizostomes

Les Rhizostomes sont les méduses les plus évoluées. Elles se nourrissent de petits animaux planctoniques, et complètent leur alimentation grâce à une association avec des algues symbiotiques : les zooxanthelles. Les Rhizostomes abondent surtout dans les mers chaudes, mais elles se plaisent relativement bien en Méditerranée, à tel point que plusieurs espèces tropicales importées par mégarde semblent s'y acclimater. La plupart sont inoffensives ou faiblement urticantes pour les humains, et leurs filaments sont souvent atrophiés.

- Cassiopea andromeda (méduse « inversée »)

- Catostylus tagi

- Cotylorhiza tuberculata -- Méduse œuf au plat

- Marivagia stellata

- Phyllorhiza punctata (introduite)

- Rhizostoma luteum -- Rhizostome jaune

- Rhizostoma pulmo -- Rhizostome

- Rhopilema nomadica -- Méduse nomade

-

-

Catostylus tagi

Catostylus tagi -

-

-

Rhizostoma luteum

Rhizostoma luteum -

-

Coronates

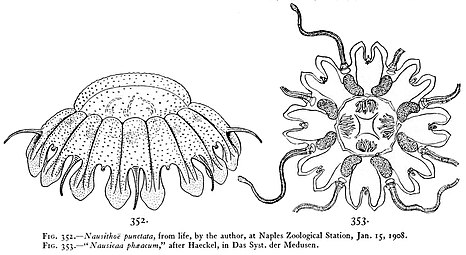

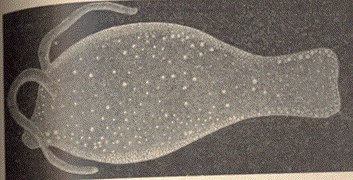

Les Coronates sont des méduses dont le bord de l'ombrelle est découpé en lobes, au fond desquels sont insérés les tentacules. Les Coronates sont de petites espèces, vivant essentiellement en haute mer (et parfois très profond), le plus souvent dans les régions tropicales.

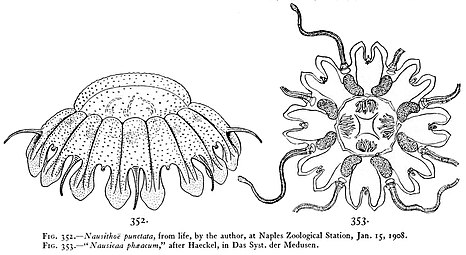

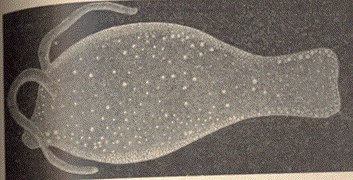

- Nausithoe punctata -- Nausithoé

-

Dessin de Nausithoe punctata

Dessin de Nausithoe punctata

Hydroméduses (Hydrozoa)

La classe des Hydroméduses regroupe les formes méduses autonomes de différentes espèces d'hydrozoaires (elles possèdent par ailleurs toutes un stade benthique, plus ou moins long). Ces méduses ont l'organisation la plus simple du groupe, et on en compte cinq ordres principaux. Quasiment tous les hydrozoaires ont un stade pélagique durant leur cycle de vie, mais seuls certains adoptent alors une morphologie « méduse ». Les Porpitidae ont des formes discoïdes et flottantes, et les siphonophores ont des formes complexes généralement sans organe en forme d'ombrelle.

Trachyméduses

Les Trachyméduses sont des méduses de petite taille, mesurant quelques centimètres de diamètre. Elles sont hémisphériques ou aplaties. Le nombre de leurs filaments varie de 8 à 32. Les trachyméduses habitent généralement en haute mer et ne sont présentes dans les zones côtières que pendant les saisons froides, amenées par les courants. L'espèce Geryonia proboscidalis est cosmopolite et peut être rencontrée en Méditerranée (elle se reconnaît à sa symétrie d'ordre 6, rare chez les méduses).

- Geryonia proboscidalis -- Geryonia à trompe

-

Geryonia proboscidalis

Geryonia proboscidalis

Narcoméduses

Les Narcoméduses disposent d'une organisation plus complexe. Leur ombrelle est le plus souvent aplatie, lenticulaire ou discoïdale. Les narcoméduses sont peu nombreuses, mais abondantes en Méditerranée en grande profondeur ; elles sont plus rares dans les mers tropicales et à peine représentées dans les mers froides. Leur taille varie en général de 3 à 30 mm de diamètre. Elles sont amenées près des rivages par les courants pendant la saison froide.

- Solmissus albescens -- Solmissus

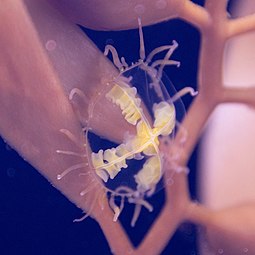

Limnoméduses

Les Limnoméduses sont de petits hydroïdes en forme de méduses simples, principalement solitaires et rarement coloniales et sessiles. Elles peuvent avoir des tentacules ou non, n'ont pas de thèque mais un périderme muqueux. Quelques espèces peuvent être trouvées en eaux douces.

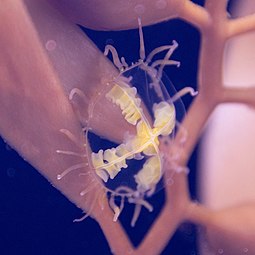

- Clytia sp. (nombreuses espèces minuscules très difficiles à distinguer)

- Gonionemus vertens -- Méduse adhésive

- Olindias muelleri (synonyme de Olindias phosphorica)

-

Observation au microscope de Clytia hemisphaerica

Observation au microscope de Clytia hemisphaerica -

Gonionemus vertens

Gonionemus vertens -

Olindias muelleri

Olindias muelleri

Leptoméduses

Les Leptoméduses sont de petites méduses pélagiques à l'organisation extrêmement simple. Beaucoup d'espèces de ce groupe privilégient cependant la forme polype, fixée et coloniale (formant des ramifications d'allure végétale).

- Aequorea forskalea -- Equorée

- Eutima gegenbauri

- Laodicea undulata -- Laodice

- Neotima lucullana

-

Aequorea forskalea

Aequorea forskalea -

Dessin d'une Eutima sp.

Dessin d'une Eutima sp. -

Dessin d'une Laodicea undulata

Dessin d'une Laodicea undulata

Anthoméduses

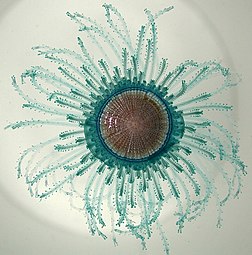

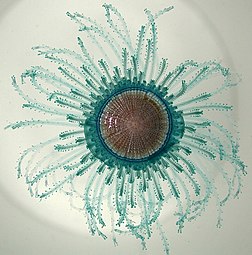

Les Anthoméduses regroupent les espèces à stade pélagique dominant au sein du groupe des Anthoathecata, principalement peuplé d'hydrozoaires coloniaux benthiques (notamment les « coraux nobles »). Seules certaines espèces ont une vraie forme de méduse, mais beaucoup sont très différentes. Ces méduses ne sont pas coloniales, n'ont pas de statocystes, mais des gonades ou un manubrium, des canaux radiaires et des tentacules rayonnant depuis la marge d'une coupe. Les espèces de la famille des Porpitidae (dont Porpita porpita et surtout Velella velella, très abondante sur les plages au printemps et absolument inoffensive) ne se comportent pas comme des méduses mais flottent à la surface de l'eau : elles font partie du neuston.

- Eleutheria dichotoma

- Leuckartiara octona -- Octarine de Rincevent

- Oceania armata -- Océanie armée

- Pandea conica -- Pandéa

- Porpita porpita -- Porpite (flottante)

- Velella velella -- Vélelle (flottante)

-

Eleutheria dichotoma

Eleutheria dichotoma -

Leuckartiara octona

Leuckartiara octona -

Modèle de Pandea conica

Modèle de Pandea conica -

-

Stauroméduses (ou Lucernaires)

Les Stauroméduses (ou Lucernaires) sont des méduses scyphistomes n'ayant pas réalisé leur strobilation et devenues sexuées. Il s'agit d'une forme néoténique : la Lucernaire est une sorte de méduse fixée par un pédoncule, vivant un peu à la manière d'une anémone. Elles sont souvent accrochés à une zostère. Aucune espèce de ce groupe ne semble signalée en Méditerranée.

Cuboméduses

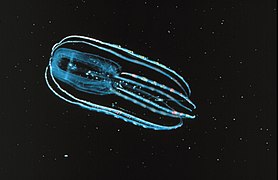

Les Cuboméduses (ou Charybdéides) constituent un groupe de petites méduses extrêmement urticantes de forme cubique possédant quatre tentacules creux. Elles sont munies de photorécepteurs (et sont attirées par la lumière la nuit), et possèdent une nage vigoureuse. Une seule espèce est recensée en Méditerranée (ainsi qu'en Atlantique français). Contrairement à ses congénères tropicales, sa piqûre est tout à fait bénigne.

- Carybdea marsupialis -- Carybdée marsupiale

-

La cuboméduse de Méditerranée, Carybdea marsupialis

La cuboméduse de Méditerranée, Carybdea marsupialis

Autres groupes d'animaux pélagiques gélatineux ne faisant pas partie des méduses

Siphonophores

Les Siphonophores (ordre des Siphonophorae au sein des hydrozoaires) sont des cnidaires pélagiques coloniaux, ce qui signifie qu'il s'agit d'agrégats de plusieurs individus (généralement frères) vivant en symbiose et formant un méta-organisme. Ils ne sont pas organisés comme des méduses (ombrelle + filaments) mais possèdent une grande diversité de formes, avec généralement une cloche ou un flotteur pulsatile (nectophore) qui contient également des gonozoïdes (individus dédiés à la reproduction), suivie d'une longue chaîne d'individus dédiés à la chasse, portant chacun un ou plusieurs filaments muni de nématocystes. La plupart vivent dans les abysses mais certains sont communs aux profondeurs de plongée, quoique plus rares (ou saisonniers) près des côtes. L'espèce la plus connue est la « Galère portugaise » ou physalie (Physalia physalis), munie d'un flotteur qui la garde en surface (elle appartient donc au neuston), et dont les filaments peuvent infliger des blessures particulièrement sévères à un baigneur imprudent. Cette espèce océanique est toutefois très rare en Méditerranée, essentiellement cantonnée à des incursions de populations atlantiques autour de la mer d'Alboran, entre Espagne et Maghreb. Apolemia uvaria -- Siphonophore fil de fer

- Bassia bassensis -- Bassia

- Chelophyes appendiculata -- Chélophye appendiculée

- Forskalia contorta

- Forskalia edwardsi

- Hippopodius hippopus -- Siphonophore fer à cheval

- Physalia physalis -- Physalie ou galère portugaise (flottante ; dangereuse mais rare, essentiellement atlantique)

- Physophora hydrostatica -- Physophore-vahiné

- Rhizophysa filiformis

-

Dessin de Chelophyes appendiculata

Dessin de Chelophyes appendiculata -

Modèle de Forskalia contorta

Modèle de Forskalia contorta -

Hippopodius hippopus

Hippopodius hippopus -

-

Physophora hydrostatica

Physophora hydrostatica -

Dessin de Rhizophysa filiformis

Dessin de Rhizophysa filiformis

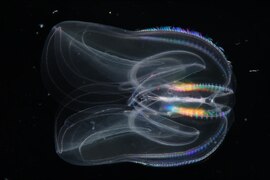

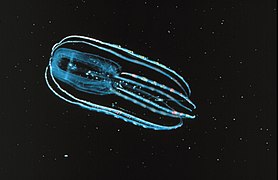

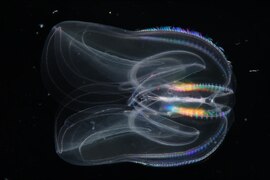

Cténophores

Les cténophores (du grec « porteurs de peignes ») ou cténaires sont des organismes marins carnivores transparents, planctoniques et pélagiques mais absolument pas apparentés aux cnidaires : ils constituent à eux seuls un embranchement du vivant. Ils se déplacent grâce à des cils locomoteurs alignés en 8 rangées sur des plaques ciliées et formant des peignes iridescents. Dépourvus de cellules urticantes, ils chassent à l'aide de filaments collants, ou parfois en avalant simplement des proies planctoniques. On en connaît près de 150 espèces dans tous les océans du monde, mais seulement une quinzaine en Méditerranée.

- Beroe forskalii -- Béroé de Forskal

- Beroe gracilis -- Béroé gracile

- Beroe ovata -- Béroé ovale

- Bolinopsis infundibulum -- Bolinopsis

- Callianira bialata -- Callianira à deux ailes

- Cestum veneris - Ceinture de Vénus

- Deiopea kaloktenota

- Eurhamphaea vexilligera -- Cténophore à points rouges

- Hormiphora plumosa

- Lampea pancerina

- Leucothea multicornis -- Leucothéa

- Mnemiopsis leidyi -- Mnémiopsis (la plus commune)

- Pleurobrachia pileus -- Groseille de mer

- Vallicula multiformis (benthique)

-

Dessin de Beroe forskalii

Dessin de Beroe forskalii -

Beroe ovata

Beroe ovata -

Bolinopsis infundibulum

Bolinopsis infundibulum -

-

Leucothea multicornis

Leucothea multicornis -

-

Tuniciers pélagiques

Les Tuniciers (sous-embranchement des Tunicata, anciennement Urochordés), sont des animaux qui appartiennent à l'embranchement des Chordés (Chordata), aux côtés des vertébrés. Certains tuniciers sont des individus solitaires, mais d'autres se reproduisent par bourgeonnement et deviennent des colonies, chaque individu étant alors défini comme un zoïde[8]. Ils se nourrissent de plancton, qu'ils captent grâce à des cellules ciliées. La plupart des espèces sont benthiques et appelées « ascidies », mais deux groupes sont pélagiques et transparents : les Copelata (aussi appelés « Appendiculaires ») et les Thaliacés (regroupant salpes, dolioles et pyrosomes suivant leur niveau de socialité). Les zoïdes peuvent être en forme de cloche, mais jamais d'ombrelle, et n'ont jamais une forme de méduse.

- Appendiculaires :

- Bathochordaeus spp. -- Appendiculaires géants

- Kowalevskia tenuis -- Appendiculaire ellipsoïdal

- Oikopleura spp. -- Appendiculaires nains

- Salpes :

- Cyclosalpa pinnata -- Salpe en roue rayonnée

- Pegea confoederata -- Salpe Pégée

- Thalia democratica -- Salpe démocratique

- Salpa fusiformis -- Salpe fuselée

- Salpa maxima -- Salpe géante

- Soestia zonaria

- Thetys vagina -- Salpe Thétys

- Dolioles :

- Dolioletta gegenbauri

- Pyrosomes :

-

Oikopleura dioica

Oikopleura dioica -

Pegea confoederata

Pegea confoederata -

Thalia democratica

Thalia democratica -

Salpa maxima

Salpa maxima -

-

-

Mollusques pélagiques

Un certain nombre de mollusques gastéropodes (c'est-à-dire des « coquillages ») ont également adopté un mode de vie pélagique, et par convergence évolutive une certaine transparence afin d'échapper à leurs prédateurs - toutefois aucun n'a adopté une forme de méduse. La plupart sont munis d'une coquille translucide très fine, parfois réduite ou internalisée, qui sont parfois retrouvées sur les plages. En voici quelques exemples méditerranéens.

- Atlanta peronii

- Carinaria lamarckii

- Cavolinia inflexa

- Cavolinia tridentata

- Clio cuspidata

- Clio pyramidata

- Creseis clava

- Cymbulia peronii -- « Papillon de mer » ou « Sabot de Vénus » (pour la coquille)

- Phylliroe bucephala

- Pterotrachea coronata

- Janthina janthina (neustonique et essentiellement atlantique)

- Janthina pallida (neustonique et essentiellement atlantique)

-

Atlanta peronii

Atlanta peronii -

Dessin de Carinaria lamarcki

Dessin de Carinaria lamarcki -

Cavolinia inflexa

Cavolinia inflexa -

-

Dessin de Clio pyramidata

Dessin de Clio pyramidata -

Coquilles de Creseis clava

Coquilles de Creseis clava -

Dessin de Cymbulia peronii (« Papillon de mer »)

Dessin de Cymbulia peronii (« Papillon de mer ») -

Dessin de Phylliroe bucephala

Dessin de Phylliroe bucephala -

Pterotrachea coronata

Pterotrachea coronata -

Interactions avec les humains

Seule une petite fraction des méduses de Méditerranée est capable de piquer un être humain : c'est essentiellement le cas des scyphoméduses séméostomes comme la méduse violette Pelagia noctiluca ou la méduse rayonnée Chrysaora hysoscella. Quelques autres espèces peuvent parfois provoquer des brûlures bénignes et éphémères sur certains épidermes particulièrement sensibles, comme celles du genre Aurelia[9], des rhizostomes comme Rhizostoma pulmo ou encore la cuboméduse de Méditerranée Carybdea marsupialis, mais sont généralement considérées comme inoffensives. Un siphonophore a une piqûre redoutable, la physalie (Physalia physalis), heureusement très rare en Méditerranée et essentiellement cantonnée à l'interface avec l'Atlantique.

Certaines espèces peuvent être parfois sujettes à des pullulation de méduses : c'est particulièrement le cas de la méduse urticante Pelagia noctiluca, qui gâche régulièrement une semaine de vacances aux baigneurs de Méditerranée par des invasions parfois spectaculaires pouvant compter plusieurs millions d'individus. Dans les étangs comme celui de Thau, ce sont des méduses inoffensivess du genre Aurelia qui vont souvent former de véritables nuages à la saison chaude. Plus rarement, on signale de petits bancs de méduse rayonnée Chrysaora hysoscella, espèce urticante, sur certaines plages françaises[10].

Ces pullulations, de plus en plus fréquentes avec la déstabilisation des écosystèmes marins, ont bien évidemment un effet très négatif sur le tourisme, mais aussi sur la pêche[11].

Notes et références

Notes

- ↑ Voir aussi la liste des pays riverains de la Méditerranée.

Références

- ↑ « Résultats et état, y compris les tendances », sur medqsr.org.

- ↑ MedPAN, « Le statut des Aires Marines Protégées de Méditerranée - Édition 2016 », sur MedPAN.org, .

- ↑ Denis Ody, Frédéric Bassemayousse et Yvan Frédric, Cétacés en Méditerranée : 12 ans d'étude pour leur protection, Mèze, Biotope, , 156 p. (ISBN 978-2-36662-055-9).

- ↑ Jacqueline Goy, Anne Toulemont, Méduses, Musée océanographique, , p. 98.

- ↑ (en) A.C. Marques, A. G. Collins, « Cladistic analysis of Medusozoa and cnidarian evolution », Invertebrate Biology, vol. 123, no 1, , p. 23–42 (DOI 10.1111/j.1744-7410.2004.tb00139.x)

- ↑ Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Dupont, P., Daszkiewicz, P., Antonetti, P., Léotard, G., Ramage, T., Idczak, L., Vandel, E., Petitteville, M., Leblond, S., Boullet, V., Denys, G., De Massary, J.C., Dusoulier, F., Lévêque, A., Jourdan, H., Touroult, J., Rome, Q., Le Divelec, R., Simian, G., Savouré-Soubelet, A., Page, N., Barbut, J., Canard, A., Haffner, P., Meyer, C., Van Es, J., Poncet, R., Demerges, D., Mehran, B., Horellou, A., Ah-Peng, C., Bernard, J.-F., Bounias-Delacour, A., Caesar, M., Comolet-Tirman, J., Courtecuisse, R., Delfosse, E., Dewynter, M., Hugonnot, V., Lavocat Bernard, E., Lebouvier, M., Lebreton, E., Malécot, V., Moreau, P.A., Moulin, N., Muller, S., Noblecourt, T., Pellens, R., Thouvenot, L., Tison, J.M., Robbert Gradstein, S., Rodrigues, C., Rouhan, G. & Véron, S. 2021. TAXREF v15.0, référentiel taxonomique pour la France, UMS PatriNat, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.

- ↑ Fiches de méduses méditerranéennes sur DORIS.

- ↑ (en) Alexandre Alié, Laurel S. Hiebert, Marta Scelzo et Stefano Tiozzo, « The eventful history of nonembryonic development in tunicates », Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, vol. n/a, no n/a, (ISSN 1552-5015, DOI 10.1002/jez.b.22940, lire en ligne, consulté le )

- ↑ (fr) Référence DORIS : espèce Aurelia aurita

- ↑ Imane Al Adlouni, « Pyrénées-Orientales : Des méduses très urticantes s’échouent sur le littoral catalan », sur 20minutes.fr, .

- ↑ « 2012, l'année des méduses », sur Le Parisien,

Voir aussi

Sources

Bibliographie

- Matthias Bergbauer, Bernd Humberg, La vie sous-marine de Méditerranée, Delachaux et Niestlé, , 2e éd., 368 p. (ISBN 978-2603025802).

- Steven Weinberg, Découvrir la vie sous marine : Méditerranée, Challes-les-eaux, GAP, , 2e éd., 528 p. (ISBN 978-2-7417-0533-8).

- (en) Stefano Goffredo et Zvy Dubinsky, The Cnidaria, past, present and future. The world of Medusa and her sisters, Springer, , 855 p. (ISBN 978-3-319-31303-0, lire en ligne)

- Robert Calcagno et Jacqueline Goy, Méduses : À la conquête des océans, éditions du Rocher, .

- Lisa-Anne Gerschwin, Méduses & autres organismes gélatineux, Ulmer, , 226 p. (ISBN 978-2-84138-898-1).

Sites naturalistes

- « Données d'observations pour la reconnaissance et l'identification de la faune et de la flore subaquatiques », sur DORIS, site partenaire du MNHN géré par la CNEBS de la FFESSM.

- Fiches de méduses méditerranéennes sur DORIS.

- « Sous Les Mers », sur souslesmers.fr, administré par François Cornu.

- (en) « Marine Species Identification Portal », sur species-identification.org.

- (en) « Observations de méduses scyphozoaires en Méditerranée », sur iNaturalist.org.

- * (en) Synopsis des méduses du monde entier, National Marine Biological Library

Bases de données taxinomiques

- (en) « World Register of Marine Species », sur World Register of Marine Species.

- (en) « Système d'information taxonomique intégré », sur ITIS.

- (en) « Sea Life Base », sur Sealifebase.org.

Articles connexes

Portail des cnidaires

Portail des cnidaires  Portail de la mer Méditerranée

Portail de la mer Méditerranée  Portail de la biologie marine

Portail de la biologie marine  Portail de la plongée sous-marine

Portail de la plongée sous-marine  Portail du tourisme

Portail du tourisme  Portail de la conservation de la nature

Portail de la conservation de la nature