Vasgovie

| Vasgovie Wasgau | |

Paysage typique de Vasgovie: vue du Rehberg d'Annweiler vers Völkersweiler et Gossersweiler-Stein | |

| Pays |  Allemagne Allemagne France France |

|---|---|

| Land allemand | Rhénanie-Palatinat |

| Région française | Grand Est |

| Villes principales | Annweiler am Trifels, Dahn, Hauenstein |

| Coordonnées | 49° 02′ 54″ nord, 7° 39′ 44″ est |

| Superficie approximative | 1 300 km2 |

| Géologie | Roches sédimentaires; Grès bigarré |

| Relief | Vosges du Nord (partie française) Forêt palatine (partie allemande) |

| Flore remarquable | Forêts de feuillus et forêts mixtes tempérées: hêtres, pins sylvestres, chênes, sapins blancs |

| Régions naturelles voisines | Alsace bossue, Outre-Forêt, Pays de Hanau |

| Régions et espaces connexes | Pays de Bitche, Palatinat rhénan |

Carte de localisation de la Vasgovie. | |

modifier  | |

La Vasgovie (Wasgau en allemand) est le nom d'une région à cheval sur la frontière franco-allemande dans les Vosges du Nord — départements de la Moselle et du Bas-Rhin — et la forêt palatine en Allemagne.

Toponymie

Le nom Wasgau, francisé en Vasgovie, dérive de celui du dieu celte Vosegus, un dieu de la chasse et de la forêt, adapté d'une manière syncrétique par les Romains dans les expressions latines Vosegus mons (montagne de Vosegus) et silva Vosegus (forêt de Vosegus), d'où les formes du nom latin Wasacus, Vosagum, Vosegus ou Vosagus, le moyen haut allemand Wasigen qui donne lieu aux expressions allemandes contemporaines Wasgau et Wasgenwald ainsi que le nom de région français « les Vosges »[1].

Waskes signifie également Vosges en moyen-haut-allemand[2].

Comme toutes les régions « naturelles », la Vasgovie a des limites quelque peu floues ; elle s'étend du nord de la dépression de Saverne jusqu'au-delà de la frontière dans le Palatinat.

Controverses

Le terme Vasgovie peut être mis en rapport avec l'ethnie des Basques, les Vascos (le B et le V sont interchangeables).

Peuple montagnard d'origine mystérieuse, pour certains venus d'Europe centrale, Caucase, Carpates, trouvant dans les Vosges un séjour passager avant de migrer vers les Pyrénées. Pour d'autres, ils descendraient des Berbères d'Afrique du Nord. De typologie raciale cromagnoïdes et alpine, on trouve dans les caractères sanguins des analogies frappantes dans le Caucase, les Pyrénées et en Alsace et Moselle pour ce qui est des marqueurs génétiques : systèmes ABO, facteur Rhésus, HLA, etc.[3],[4].

Géographie physique

La Vasgovie est réputée par la rigueur de son climat. Ses vallons, profondément encaissés et parfois étranglés, se prêtent à l'accumulation de l'air froid ; les trous de gel (Frostlöcher), y sont fréquents. Les forestiers y craignent les bris de glace en hiver et les cultivateurs les gelées nocturnes jusqu'au début de l'été[5].

On y trouve de nombreuses ruines de châteaux-forts érigés au Moyen Âge : château du Wasenbourg, château de Blumenstein, château de Waldeck, château de Schœneck, ...

Principaux sommets

| Vasgovie de l'ouest | Pays des roches de la Vasgovie | Vasgovie de l'est | Vasgovie du sud |

|---|---|---|---|

| Gr. Eyberg (513 m) | Grand Wintersberg (581 m) | Hohe Derst (561 m) | Wasenkoepfel (526 m) |

| Gr. Mückenkopf (485 m) | Rehberg (577 m) | Mohnenberg (547 m) | Immenkopf (494 m) |

| Hohe List (476 m) | Wegelnburg (572 m) | Bobenthaler Knopf (534 m) | Arnsberg (479 m) |

| Erlenkopf (472 m) | Schlossberg (Hohenbourg) (551 m) | der brissetische Kopf (529 m) | Mont Saint-Michel (438 m) |

| Hoher Kopf (467 m) | Schwobberg (524 m) | Schletterberg (521 m) | Hochkopf (429 m) |

| Braunsberg (463 m) | Maimont (515 m) | Duerrenberg (521 m) | Hollaenderberg (423 m) |

| Gr. Stephansberg (456 m) | Wasserstein (512 m) | Krummer Ellenbogen (515 m) | (Hoch) Ebersberg (423 m) |

| Hoher Warsberg (451 m) | Engenteich (496 m) | Mittelkopf (515 m) | Duerrberg(kopf) (421 m) |

| Kl. Biesenberg (451 m) | Jüngstberg (491 m) | Treutelsberg (505 m) | Hochfirst (421 m) |

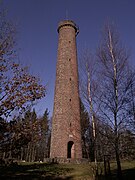

- La tour du Grand Wintersberg (pays des roches de la Vasgovie)

-

Vue du Rehberg (pays des roches de la Vasgovie)

Vue du Rehberg (pays des roches de la Vasgovie) -

Vue du Schlossberg du Wegelnburg (pays des roches de la Vasgovie)

Vue du Schlossberg du Wegelnburg (pays des roches de la Vasgovie) - Vue du Schlossberg du Hohenbourg (pays des roches de la Vasgovie) depuis le Wegelnburg

- Vue du Hohe Derst (Vasgovie de l'est) depuis le Stäffelsberg

- Vue du Hohenberg (Vasgovie de l'est) depuis le Rehberg

-

Vue du Mohnenberg (Vasgovie de l'est) depuis le château de Schœneck

Vue du Mohnenberg (Vasgovie de l'est) depuis le château de Schœneck - Vue du Föhrlenberg (Vasgovie de l'est) depuis le Rehberg

- Vue du Treutelsberg (Vasgovie de l'est) depuis le Rehberg

-

Vue du Sonnenberg avec Trifels (pays des roches de la Vasgovie)

Vue du Sonnenberg avec Trifels (pays des roches de la Vasgovie) - Vue du Rothenberg avec Madenburg (Vasgovie de l'est)

- Vue de l'Ebersberg (pays des roches de la Vasgovie) depuis le Rehberg

- Vue du Mont Saint-Michel (Vasgovie du Sud) depuis Saint-Jean-Saverne

Annexes

Articles connexes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Vasgovie, sur Wikimedia Commons

Bibliographie

- A. Rapp, Der romantische Wasgau, 1966.

- Le site Wegelnburg, en Allemagne, le plus haut château du Palatinat

- André Lerch, Châteaux-rochers des Vosges et du Palatinat, vol. Tome I 93/96 – Tome II 97/100 : Structures et techniques, Strasbourg, Châteaux-forts d’Europe, , 436 p. (ISSN 1253-6008)97/100 Index des illustrations. Éditions du Centre d'étude des châteaux-forts

- Rocher dit Asselstein à Annweiler am Trifels, Tome I : p.18.

- Château de Schœneck. Tome I : pp.16-26--27-97-101-165;

- Tome II : pp.222-224-298-329-345-352-377-397-413-420-429-431.

Notes et références

- ↑ La Chanson de Walther (Waltharii poesis). Traduit par Sophie Albert, Silvère Menelgaldo, Francine Mora; Notice par Francine Mora p. 40, ELLUG, Université Stendhal, Grenoble, 2008, (ISBN 978-2-84310-128-1).

- ↑ La Chanson des Nibelungen. verset 911, annotation 104. Traduit par Danielle Buschinger et Jean-Marc Pastré ; Gallimard, 2001, (ISBN 2-7028-7852-0).

- ↑ Source : Génétique des populations humaines, Colloque INSERM, volume 142, 1985.

- ↑ Préface du Dr Henri Ulrich dans l'ouvrage Vosges-du-Nord Grandeur nature, Jean-Claude Génot, Éditions Coprur, 1995.

- ↑ Dubois, G., A. Hée, et E. Walter, « La végétation et l'histoire de la tourbière d'Erlenmoos en Vasgovie », dans le Bulletin de la Société d'histoire naturelle de la Moselle no 35, 1938.

v · m Départements et pays d’Alsace | |

|---|---|

| Basse-Alsace (Bas-Rhin) | |

| Haute-Alsace (Haut-Rhin et Territoire de Belfort) | |

| Régions naturelles | |

v · m Régions naturelles de Lorraine | |

|---|---|

|

Portail du Bas-Rhin

Portail du Bas-Rhin  Portail de la Moselle

Portail de la Moselle  Portail de la Rhénanie-Palatinat

Portail de la Rhénanie-Palatinat  Portail du pays de Bitche

Portail du pays de Bitche