Giardini Napoleonici

| Giardini Napoleonici | |

|---|---|

| |

| Ubicazione | |

| Stato |  Italia Italia |

| Località | Venezia |

| Indirizzo | Castello |

| Caratteristiche | |

| Tipo | Parco pubblico |

| Superficie | 60 000 m² |

| Gestore | Comune di Venezia |

| Realizzazione | |

| Architetto | Giannantonio Selva |

| Mappa di localizzazione | |

| |

| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |

I Giardini Napoleonici o della Biennale sono dei giardini pubblici di Venezia, ubicati nel sestiere di Castello. Costituiscono l'area verde più estesa del centro storico e, come suggerisce il nome, sono sede della Esposizione internazionale d'arte di Venezia.

Storia

L'origine del parco risale al secondo periodo napoleonico quando nel 1807 con il Decreto portante varj provvedimenti a favore della città di Venezia (nº 261 del 7 dicembre 1807) si stabilì che la città di Venezia dovesse essere dotata anche di aree adibite a verde pubblico.

La progettazione fu affidata a Giannantonio Selva. I lavori si protrassero dal 1808 al 1812: per ricavare lo spazio necessario allo scopo furono abbattute le chiese e i conventi di San Domenico, San Nicolò di Castello, delle Cappuccine Concette, di Sant'Antonio e l'Ospitale dei Marinai e con le macerie ottenute dalla demolizione si provvide a consolidare il terreno, a creare una collinetta sulla quale trovò posto un caffè e alla copertura del vicino canale di Sant'Anna per realizzare la Via Eugenia (l'attuale via Garibaldi); per quanto riguarda la scelta delle piante, ci si servì della collaborazione di Pietro Antonio Zorzi, pur con qualche difficoltà date le particolarità climatiche di Venezia.

I giardini vennero aperti al pubblico il 20 agosto 1810.[1]

Da fine Ottocento, a partire dalla costruzione del primo padiglione della Biennale, il Pro Arte nel 1894, i giardini sono stati divisi in due parti: la prima, di circa 42 000 m² venne concessa all'Ente Biennale dove furono allestiti i vari spazi espositivi della rassegna d'arte (30 padiglioni per altrettante nazioni partecipanti), l'altra, di 18 000 m², è rimasta adibita a giardino pubblico.

Padiglioni della Biennale

I giardini contengono una florida vegetazione, tra la quale si organizzano, perlopiù intorno a un viale centrale da cui si dipanano sentieri minori, le diverse architetture novecentesche dei padiglioni, caratteristiche per la forma e ciascuna effigiata dal nome della nazione ospitata.

Di seguito si riporta l'elenco dei padiglioni per le esposizioni dedicati a ciascuna nazione partecipante, in ordine cronologico di costruzione con i corrispettivi architetti:

- padiglione Centrale (ex padiglione Italia) - precedentemente "palazzo Pro Arte": Enrico Trevisanato, facciata di Mario de Maria e Bartholomeo Bezzi, 1895; nuova facciata di Guido Cirilli, 1914; rinominato "padiglione Italia", facciata di Duilio Torres, 1932; all'interno del padiglione attuale vi si trova il giardino delle Sculture, progettato da Carlo Scarpa nel 1952, e l'auditorium Pastore di Valeriano Pastor, del 1977.

- padiglione Belgio, di Léon Sneyers, 1907; restaurato da Virgilio Vallot, 1948

- padiglione Ungheria, di Géza Rintel Maróti, 1909; restaurato da Benkhard Agosto, 1958

- padiglione Germania, di Daniele Donghi, 1909, demolito e riedificato nel 1938 da Ernst Haiger

- padiglione Gran Bretagna, di Edwin Alfred Rickards, 1909

- padiglione Francia, di Umberto Bellotto, 1912

- padiglione Olanda, di Ferdinand Boberg, 1912, demolito e riedificato nel 1953 da Gerrit Thomas Rietveld

- padiglione Russia, di Alessio Scusev V., 1914

- padiglione Spagna, di Javier De Luque, 1922, con facciata rinnovata nel 1952 da Joaquin Vaquero Palacios

- padiglione Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca di Otakar Novotny, 1926, allargato e ricostruito da Boguslav Rychlinch, 1970

- padiglione Stati Uniti d'America, di Chester Holmes Aldrich e William Adams Delano, 1930[2]

- padiglione Danimarca, di Carl Brummer, 1932, ampliato nel 1958 da Peter Koch

- padiglione Venezia, di Brenno Del Giudice, 1932, ampliato nel 1938; questo padiglione è un'unica grande struttura architettonica che ospita le partecipazioni di più nazioni (Serbia, Egitto, Polonia e Romania). Nel 2011 è stata riaperta al pubblico, dopo il restauro, l'esedra centrale costruita nel 1932

- padiglione Austria, di Josef Hoffmann con la collaborazione di Robert Kramreiter, 1934; restaurato da Hans Hollein, 1984

- padiglione Grecia, di M. Papandréou e Brenno Del Giudice, 1934

- Biglietteria, Carlo Scarpa, 1951

- padiglione Israele, di Zeev Rechter, 1952; modificato da Fredrik Fogh, 1966

- padiglione Svizzera di Bruno Giacometti, 1952

- padiglione Venezuela di Carlo Scarpa, 1954

- padiglione Giappone, di Takamasa Yoshizaka, 1956

- padiglione Finlandia, di Alvar Aalto, 1956; restaurato da Fredrik Fogh con la collaborazione di Elsa Makiniemi, 1976-1982

- padiglione Canada, del Gruppo BBPR (Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers), 1958

- padiglione Uruguay, ex-magazzino della Biennale, 1958, ceduto al governo del Uruguay, 1960

- padiglione dei Paesi Nordici (Svezia, Norvegia, Finlandia), di Sverre Fehn, 1962; adiacente c'è un piccolo edificio di Fredrik Fogh, 1987

- padiglione Brasile, di Amerigo Marchesin, 1964

- padiglione Australia, di Philip Cox, 1987

- Libreria, di James Stirling, 1991

- padiglione Corea, di Seok Chul Kim e Franco Mancuso, 1995

- Padiglione Gran Bretagna

-

Padiglione Paesi nordici

Padiglione Paesi nordici -

Padiglione del Belgio, anno 1909

Padiglione del Belgio, anno 1909 -

Padiglione del Belgio

Padiglione del Belgio - Padiglione Repubblica Ceca e Slovacchia

-

Padiglione Ungheria

Padiglione Ungheria -

Padiglione Venezuela nel 2019

Padiglione Venezuela nel 2019

Monumenti

All'interno dei Giardini sono posti numerosi monumenti, la maggior parte dei quali trovano posto nell'area adiacente al bacino di San Marco.

Elenco parziale:

- monumento a Giuseppe Garibaldi di Augusto Benvenuti (1885);

- monumento a Francesco Querini (1867–1900), esploratore morto nel tentativo di raggiungere il Polo Nord[3], di Achille Tamburlini (1905);

- monumento a Pier Luigi Penzo, aviatore[4], di Francesco Scarpabolla (1902–1999) del 1932;

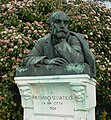

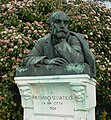

- monumento a Riccardo Selvatico di Pietro Canonica, inaugurato il 25 aprile del 1903, in occasione dell'apertura della V Biennale[5], è un omaggio al sindaco che promosse l'esposizione;

- monumento ai Soldati di terra e di mare, scultura di Augusto Benvenuti, che commemora l'aiuto prestato dai militari nel corso della disastrosa inondazione del 1882. Inaugurato il 16 marzo 1885, si trovava nel vicino campo San Biagio e venne spostato nel luogo attuale dopo la seconda disastrosa alluvione del Polesine del novembre 1951[6];

- monumento a Richard Wagner, il grande compositore che morì a Ca' Vendramin Calergi, opera del 1908 di Fritz Schaper (1841–1919);

- monumento a Giosuè Carducci, scultura di Annibale De Lotto del 1912;

- monumento a Gustavo Modena di Carlo Lorenzetti;

- busto di Giorgio Emo di Capodilista;

- busto di Giuseppe Verdi;

- monumento a Guglielmo Oberdan di Annibale De Lotto;

- monumento ai Caduti in prigionia e ai reduci di Venezia di Angelo Franco;

- monumento alla Partigiana di Augusto Murer su basamento di Carlo Scarpa;[7]

- Minerva sul leone, scultura di Antonio Giaccarelli, che fino al 1938 era posta a decorazione della facciata delle Gallerie dell'Accademia.[8]

-

Monumento a Garibaldi

Monumento a Garibaldi -

Monumento ai Soldati di terra e di mare

Monumento ai Soldati di terra e di mare -

Monumento a Carducci

Monumento a Carducci -

Monumento di Richard Wagner da Fritz Schaper

Monumento di Richard Wagner da Fritz Schaper -

Francesco Scarpabolla, Monumento a Pier Luigi Penzo, aviatore, 1932

Francesco Scarpabolla, Monumento a Pier Luigi Penzo, aviatore, 1932 -

Monumento a Riccardo Selvatico, sindaco di Venezia

Monumento a Riccardo Selvatico, sindaco di Venezia -

Augusto Murer, Monumento alla partigiana, 1969

Augusto Murer, Monumento alla partigiana, 1969

Note

- ^ Zorzi 2001, p. 68.

- ^ Padiglione USA, su guggenheim-venice.it.

- ^ Francesco Querini, su difesa.it. URL consultato il 28 settembre 2018.

- ^

Istituto Luce Cinecittà, Il monumento all'aviatore Penzo, su YouTube.

Istituto Luce Cinecittà, Il monumento all'aviatore Penzo, su YouTube. - ^ Beltrami, p. 557.

- ^ Beltrami, p. 556.

- ^ Carlo Scarpa e il monumento alla Partigiana ai Giardini della Biennale di Venezia, su gdltrace.blogspot.com. URL consultato il 29 settembre 2018.

- ^ Enrico Tantucci, Il leone dell'Accademia abbandonato tra i cespugli, in la Nuova di Venezia, 28 gennaio 2009. URL consultato il 20 novembre 2020.

Bibliografia

- Guida d'Italia – Venezia. 3ª ed. Milano, Touring Editore, 2007. ISBN 978-88-365-4347-2.

- Maria Marzi, Giardini di Venezia (PDF), su istitutoveneto.org, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, pp. 6-7. URL consultato il 15 maggio 2014.

- Cristina Beltrami, I Giardini di Venezia: un percorso nella scultura veneta tra il 1887 e il 1969, in Ateneo Veneto, 2013.

- Alvise Zorzi, Venezia scomparsa, Milano, Mondadori, 2001, ISBN 88-04-49545-6.

Voci correlate

- Biennale di Venezia

- Esposizione internazionale d'arte di Venezia

- Padiglioni Nazionali (Biennale di Venezia)

Altri progetti

Altri progetti

- Wikimedia Commons

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giardini della Biennale

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giardini della Biennale

Collegamenti esterni

- Alessia Rosada e Carlos Travaini, Giardini (La Biennale di Venezia), su canalgrandevenezia.it.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 157823549 · WorldCat Identities (EN) viaf-157823549 |

|---|

Portale Architettura

Portale Architettura Portale Venezia

Portale Venezia